BLOG

2022/12/10 17:54

吊るし飾り(つるしかざり)とは雛祭りの際に、糸の先に布製の人形などを吊るしてひな人形とともに飾ったものです。福岡県柳川市のさげもん、静岡県東伊豆町稲取地区の雛のつるし飾り、山形県酒田市の傘福をまと...

2022/12/07 20:54

只今、松屋全店で創業50周年記念セールを開催しております。2023年度の新作ひな人形が続々入荷しております。12月30日までの期間限定のキャッシュバックもございます。是非、松屋各店またはWEB STOREへご来店下さ...

2022/12/07 19:12

12月13日は「正月事始め」といい、「煤払い」「松迎え」などの正月の準備にとりかかる日とされています。 正月事始めは、元々は旧暦12月8日でした。 昔から、この日はお正月の準備を始める日として、おせちを作る...

2022/12/05 19:09

それぞれの節句には独自の意味がありますが、いずれもその季節に見合った供物を神に捧げ、のちに人々がその供物を共に飲食する点は共通しています。「節句」が「節供」とも書かれるのもこのためです。昔の人々に...

2022/12/04 18:04

◆そもそも「破魔弓(はまゆみ)」って?◆破魔弓とは読んで字のごとく「弓で魔を破る」という意味がありますが、これと関わりが 深いものに室町時代から伝わる「鳴弦(めいげん)の儀」があります。これは弓の弦を...

2022/12/02 18:41

◆ひな人形の並べ方はどっち?◆「古くからの伝統では上位の人が向かって右」男雛(お殿様)と女雛(お姫様)の左右の位置はどちらが正しいの?と思われた方も多いのではないでしょうか。現在一般に広く売られている...

2022/12/01 18:17

◆ひな人形はいつから飾るの?◆ひな祭りは五節句のひとつで、「上巳の節句」や「桃の節句」とも呼ばれる春を告げる行事です。そのため、雛人形は二月三日の節分で豆まきをして厄を払った後、立春(二月四日)から...

2022/11/30 18:30

◆ひな人形は2種類ある?◆〔衣装着人形と木目込人形〕雛人形と聞いて多くの方が想像する衣裳着人形。木や藁(わら)などで形を作った胴体に衣裳を着せつけ、これを台に固定した人形です。従って一般に衣裳を着せ替...

2022/11/29 20:09

「白銀も 黄金も玉も 何せむに 勝れる宝 子にしかめやも」(白銀も黄金も宝玉も、そんなもの何になろうか、子どもには及ぶべくもない。)この歌は、奈良時代の万葉歌人 山上憶良が詠んだ歌です。子供の健や...

2022/11/29 18:57

意外と知られていませんが、ひな飾りにはやってはいけないことがあります。「おひなさま」はひとりひとりの災厄を身代わる風習を引き継いだものです。ですから、ひな飾りを姉妹で共有したり、親から子へ譲ること...

2022/11/28 18:43

◆そもそも羽子板って?◆お正月の羽根突き遊びは室町時代から行われていました。当時から単なる遊びではなく、年始に邪気を払う心もありました。のちに、江戸時代後期から歌舞伎俳優を押絵で作って 板に貼ったもの...

2022/11/28 18:42

◆初正月って?◆ 日本人にとって特別な暦、「お正月」。家のあちらこちらに伝統的なお飾りや縁起物をあしらい、おせち料理を振る舞い、年始の挨拶をしたりと、新年を祝う大切な行事です。 赤ちゃんが生まれて、...

2022/11/26 20:11

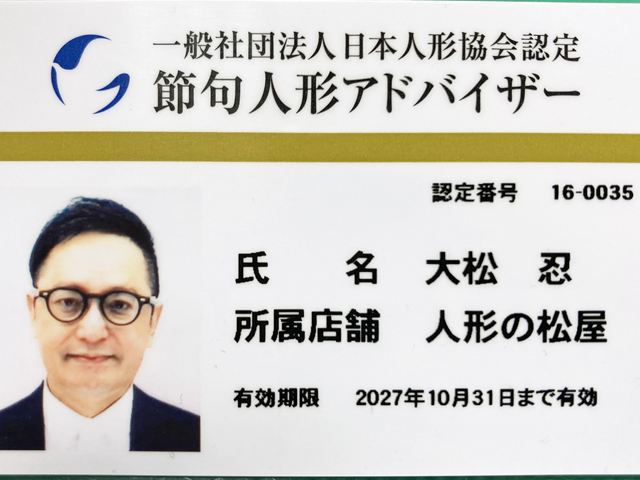

「一生に一度の贈り物」だからこそ確かなアドバイスをさせて頂きます。人形の松屋では、代表の大松以下6名が「節句人形アドバイザー」の資格を取得しております。節句人形アドバイザーは、(一社)日本人形協会認定...

2022/11/26 18:49

◆江戸木目込人形(えどきめこみにんぎょう)って?◆木目込人形は、約270年前の元文年間(1736~41)に京都で発祥したと言われています。通説によると、当時の上加茂神社の雑掌の高橋忠重という人が、余技で、神社...

2022/11/25 21:03

その雄大な姿には子供の健やかな成長を願う、親の強い想いがこめられています。《時代とともに変化する鯉のぼり》「やねよりたかい こいのぼり」で始まる『こいのぼり』の歌は、1931年に近藤宮子さんが作詞されま...